CUBIC適性検査を受検予定の就活生や転職活動中の社会人は、CUBICの対策方法・勉強方法が気になっているのではないでしょうか?

※CUBICの詳細は「CUBIC適性検査・WEBテストとは?どんなテスト内容?スマホで受検可能?時間は15分?20分?」にまとめています。

今回はCUBICを100回以上も受検してきたCUBICマスターの私ケイタが、CUBIC適性検査の対策方法・勉強方法を科目別に例題も交えながら完全解説していきます。

本記事を読めば、CUBICの対策方法・勉強方法を熟知できます。

ちなみにですが、たった3時間の勉強でCUBICが通過してしまう勉強法があります。

これさえあれば限りなく少ない努力で内定に大きく近づきます。

これは私が100回以上ものCUBIC受検を通して生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。

興味のある人はぜひ以下のボタンからその方法をチェックしてみてください。

CUBIC適性検査の対策方法・勉強方法を科目別に解説!

まず前提として、CUBIC適性検査で用意されている科目は以下の6つです。

| 科目 | 問題数 | 試験時間 |

|---|---|---|

| 言語 | 20問 | 4〜10分 |

| 数理 | 20問 | 15〜40分 |

| 論理 | 20問 | 15〜40分 |

| 図形 | 20問 | 5〜15分 |

| 英語 | 20問 | 10〜15分 |

| 性格診断 | 91問または123問 | 30分〜制限時間なし |

出題される科目は企業によって異なりますが、多くの企業は以下の組み合わせを採用しています。

- 言語・数理・性格診断の3科目

- 言語・数理・論理・性格診断の4科目

なので、CUBICを受検予定の就活生や転職活動中の社会人は言語・数理・論理の3科目を重点的に対策すると良いでしょう。

※性格診断は用意された質問に対して深く考えずに直感で回答すれば良いので、事前の対策は特に不要です。詳しくは「CUBIC適性検査の性格診断・個人特性分析とは?問題付き!対策はできる?結果のサンプルも!」をご覧ください。

ここからは、言語・数理・論理・図形・英語の具体的な対策方法・勉強方法について例題を交えながら解説していきます。

※もっとたくさんの例題を解きたい人は「CUBIC適性検査の練習問題・例題82問無料!能力検査問題PDF付き!」も合わせてご覧ください。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

言語

CUBICの言語では

- 空欄補充

- 漢字の意味

- 文の並び替え

が出題されます。それぞれの例題と対策方法は以下です。

【例題(空欄補充)】

以下の文章の空欄部分に、最も適切なものはどれか。

大きなプロジェクトを任されたので、【 】をくくって全力で取り組むことにした。

- 頭

- 心

- 腹

- 手

- 足

- 首

【解答&解説】

正解は3・・・(答)です。

「腹をくくる」は「覚悟を決める」という意味です。

空欄補充は基本的に知識問題(=知っていないと解けない問題)なので、対策方法としてはたくさんの慣用句やことわざを暗記するしかありません。

以下にCUBICを含む適性検査(WEBテスト)で頻出の慣用句・ことわざをまとめましたので、ぜひご活用ください。

<慣用句・ことわざ一覧>

- 能ある鷹は爪を隠す(のうあるたかはつめをかくす)=才能や実力のある人は、むやみにそれを表に出さない。

- 三人寄れば文殊の知恵(さんにんよればもんじゅのちえ)=平凡な人間でも、三人集まって考えれば、よい知恵がうかぶということ。

- 渡る世間に鬼はない(わたるせけんにおにはない)=世の中には、鬼のように冷たい人ばかりでなく、やさしくて思いやりのある人もいる。

- 情けは人の為ならず(なさけはひとのためならず)=人に親切にしておくと、それはめぐりめぐって、やがて自分のためになるのだから、人には親切にしなさいとの教え。

- 焼け石に水(やけいしにみず)=焼け石にすこしの水をかけても冷えないように、努力や援助がわずかでは効果がほとんど期待できないことのたとえ。

- 安物買いの銭失い(やすものがいのぜにうしない)=得だと思って安いものを買っても品質が悪くてすぐにだめになるので、結局は損をするということ。

- 虻蜂とらず(あぶはちとらず)=二つを同時に手に入れようとすると、両方とも手に入らない。

- 後は野となれ山となれ(あとはのとなれやまとなれ)=後のことはどうなろうとかまわないこと。

- 知らぬが仏(しらぬがほとけ)=知れば気になることが、知らないために心配もなく、平気でいること。

- 灯台下暗し(とうだいもとくらし)=手近の事情はかえってわかりにくいものである。

- 親しき仲にも礼儀あり(したしきなかにもれいぎあり)=どんなに親しい間がらでも、礼儀を忘れてはいけない。

- 火のない所に煙は立たぬ(ひのないところにけむりはたたぬ)=うわさをされるのは、うわさをされるそれなりの訳がある。

- 昔取った杵柄(むかしとったきねづか)=若い時に身につけた技術は、年をとった今でも自信がある。

- 井の中の蛙大海を知らず(いのなかのかわずたいかいをしらず)=自分の身の回りのことしか知らないで、もっと広い世界があることを知らないこと。世間知らず。

- 案ずるより産むが易し(あんずるよりうむがやすし)=何かをする前はあれこれと心配するが、実際にやってみると案外簡単にできるものだ。

- 弘法にも筆の誤り(こうぼうにもふでのあやまり)=どんな名人でも、ときには失敗することがある。

- 縁の下の力持ち(えんのしたのちからもち)=他人のために苦労、努力をしても認められないこと。転じて、人に知られないが、陰で苦労、努力をすること。また、その人。

- 長い物には巻かれろ(ながいものにはまかれろ)=強い人や目上の人など、かないそうもない相手には、おとなしく従うほうが得だ。

- 鬼に金棒(おににかなぼう)=もともと力のある者が、さらに力をたくわえて、より強くなること。

- 忠言耳に逆らう(ちゅうげんみみにさからう)=人が忠告してくれる言葉は、自分の欠点や弱点を言われるので、なかなか素直に聞き入れにくいということ。

- 損して得取る(そんしてとくとる)=損をしても、それをもとに大きな利益を得るようにする。

- 泥棒を捕らえて縄をなう(どろぼうをとらえてなわをなう)=事が起こってからあわてて用意をすることのたとえ。

- 負うた子に教えられる(おうたこにおしえられる)=時には、自分よりも年下の者や未熟な者から教えられることがあることのたとえ。

- 飼い犬に手をかまれる(かいいぬにてをかまれる)=恩顧を与えた物から思いがけず害を受けること。

- 後悔先に立たず(こうかいさきにたたず)=自分がしてしまったことを、後でしなければよかったと、残念に思っても、取り返しがつかない、という教え。

- 魚心あれば水心(うおごころあればみずごころ)=相手が好きになってくれたら、こちらもそれに応ずる準備があるということ。

- 塵も積もれば山となる(ちりもつもればやまとなる)=どんなにわずかなものでも、少しずつ積み重ねていけば、やがては大きなことが達成できるという教え。

- 待てば海路の日和あり(まてばかいろのひよりあり)=物事がうまくいかないときは、あせらずに良い日がくるのをじっと待つ方がよい。

- 弱り目に祟り目(よわりめにたたりめ)=困っている時に、さらに困ったことが重なって起きること。

- 禍いを転じて福となす(わざわいをてんじてふくとなす)=悪い出来事に出会っても、うまくそれを利用して、幸福につなげるとよいということ。

- 仏の顔も三度まで(ほとけのかおもさんどまで)=どんなに心の広い人でも、何度もひどいことをされれば、ついには怒り出すということ。

- 人の噂も七十五日(ひとのうわさもしちじゅうごにち)=うわさというものは、伝わるのも早いが、そう長く続くものではなく、すぐに忘れ去られるということ。

- 柳の下のどじょう(やなぎのしたのどじょう)=一度うまくいっても、同じようにうまいことが、またあるとは限らないということ。

- 出る杭は打たれる(でるくいはうたれる)=すぐれてぬけ出ているものは、とかく憎まれる。また、さしでてふるまう者は、制裁されることのたとえ。

- 二階から目薬(にかいからめぐすり)=遠回しすぎて、思うように届かないこと。効果があまりなくて、もどかしいこと。

- 急がば回れ(いそがばまわれ)=急ぐ時ほど、時間がかかっても安全な方法を取った方がよいことのたとえ。

- 犬も歩けば棒に当たる(いぬもあるけばぼうにあたる)=出しゃばって何かをすると、思いがけない災難にあう。外を出歩いていると、思いがけない幸せに、めぐりあうことがある。

- 背に腹はかえられぬ(せにはらはかえられぬ)=さし迫った苦痛を回避するためには、ほかのことを犠牲にしてもしかたない。大きなことをするためには、小さな犠牲には構っていられない、小さなことはどうでもいいというたとえ。

- 遠くの親類より近くの他人(とおくのしんるいよりちかくのたにん)=遠くはなれて暮らす親類よりも、近くに住んでいる他人のほうが、いざというときにはたよりになるということ。

- 善は急げ(ぜんはいそげ)=よいことをするのにためらうなの意。

- 豚に真珠(ぶたにしんじゅ)=高い価値あるものでもそれの分からない者には無価値に等しいことのたとえ。

- 可愛い子には旅をさせよ(かわいいこにはたびをさせよ)=子供がかわいいのなら、甘やかさずに、苦労をさせる方がよい。

- 時は金なり(ときはかねなり)=時間は貴重で有効なものだから、むだに費やしてはならない。

- 聞いて極楽見て地獄(きいてごくらくみてじごく)=人から聞くと極楽のように思えるものでも、実際に見ると地獄のようである。

- 紺屋の白袴(こうやのしろばかま)=商売に忙しくて、自分のすることをする暇のないことにいう。

- 命あっての物種(いのちあってのものだね)=何事も命あってできることで、死んでは何にもならない。

- 喉もと過ぎれば熱さを忘れる(のどもとすぎればあつさをわすれる)=つらいことや苦しいこと、受けた恩などは、苦しい時がすぎると、忘れてしまうことのたとえ。

- 聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥(きくはいっときのはじきかぬはいっしょうのはじ)=知らないことを人に聞くのは、少し恥ずかしいが、聞かずに知らないままでいると一生はずかしい思いをするので、すぐに聞くほうがよい。

- 飛んで火に入る夏の虫(とんでひにいるなつのむし)=危険と気づかずに、また、自分から進んで危険に飛び込むこと。

- 楽あれば苦あり(らくあればくあり)=世の中は、楽しいこともあれば、苦しいこともあるということ。

- 親の心子知らず(おやのこころこしらず)=親は子供のことをいろいろ心配するのに、子供はそんな親の気持ちも知らないで、逆らったり勝手なことをしたりするものだ。

- 泣きっ面に蜂(なきっつらにはち)=悪いことの上に、さらに悪いことが重なることのたとえ。

- 猫に鰹節(ねこにかつおぶし)=人のそばに、その人の好きなものをおいておくと、危険だ。

- 猫に小判(ねこにこばん)=どんなに値打ちのあるものでも、その値打ちがわからない人にとっては何の役にも立たない。

- 頭隠して尻隠さず(あたまかくしてしりかくさず)=悪事や欠点などを、すっかりかくしたつもりでいても、その一部が現れている。

- 濡れ手で粟(ぬれてであわ)=苦労をせずに、もうけること。

- 雀百まで踊り忘れず(すずめひゃくまでおどりわすれず)=小さい時に身につけたことは、大きくなってからも忘れないものだというたとえ。

- 釣り落とした魚は大きい(つりおとしたさかなはおおきい)=もう少しというところでのがしたものは、実際よりもずっと大きく感じるものだ。

- 目から鼻へ抜ける=とても頭の回転がよく、ものわかりが早いこと。

- 猿も木から落ちる(さるもきからおちる)=どんなにすぐれた名人でも、ときには失敗することもある。

- 餅は餅屋(もちはもちや)=物事はそれぞれの専門家があるということ。

- 早起きは三文の得(はやおきはさんもんのとく)=早起きをすれば、なにかしらよいことがある。

- 糠に釘(ぬかにくぎ)=効き目や手ごたえがまったくないことのたとえ。

- 棚から牡丹餅(たなからぼたもち)=思いがけない幸運がめぐってくることのたとえ。たなぼた。あいた口へ餅。

- 触らぬ神に祟りなし(さわらぬかみにたたりなし)=物事に関係しなければ、禍を招くことはない。

- 釈迦に説法(しゃかにせっぽう)=自分よりもよく知っているその道の専門家に対して、自分のほうがくわしいような顔をして教えるおろかさのたとえ。

- 芸は身を助ける(げいはみをたすける)=何か一つでもすぐれた技をもっていれば、生活に困ったときの助けになる。

- 馬の耳に念仏(うまのみみにねんぶつ)=いくら説き聞かせても、何の効もないたとえ。

- 良薬は口に苦し(りょうやくはくちににがし)=人が自分のためを思って注意してくれることばは、聞きづらいものである。

- 団栗の背比べ(どんぐりのせいくらべ)=どれもみな同じくらいで、特にすぐれたものがないこと。

- 好きこそ物の上手なれ(すきこそもののじょうずなれ)=好きなことは、自分から進んで努力するものなので、いつのまにかうまくなるものだ。

- 大は小を兼ねる(だいはしょうをかねる)=大きいものは小さいものの代わりになるので、小さいものよりも大きいものの方が役に立つ。

- 過ぎたるはなお及ばざるが如し(すぎたるはなおおよばざるがごとし)=程度を過ぎることは、足りないのと同じでよくない。何事もほどほどがよいとの教え。

- 亀の甲より年の劫(かめのこうよりとしのこう)=長年かけて身につけた経験や知恵は値打ちがあり、尊いものだ。

- 三つ子の魂百まで(みつごのたましいひゃくまで)=幼いときの性質は、年をとってからも変わらないということ。

- ない袖は振れぬ(ないそではふれぬ)=何とか力になってあげたくても、お金も力もないので、どうすることもできないということ。

- ミイラ取りがミイラになる(みいらとりがみいらになる)=人を連れ戻すために出かけた人が、帰ってこなくなること。また、説得する人が逆に説得されてしまうこと。

- 七転び八起き(ななころびやおき)=度重なる失敗にも屈せず奮起することのたとえ。また、人生の浮き沈みがはなはだしいことのたとえ。七転八起。

- 帯に短したすきに長し(おびにみじかしたすきにながし)=物事が中途半端で役に立たないこと。

- 海老で鯛を釣る(えびでたいをつる)=ほんの少しの元手や労力で多くの利益を得る。

- 石の上にも三年(いしのうえにもさんねん)=冷たい石の上でも3年も座りつづけていれば暖まってくる。がまん強く辛抱すれば必ず成功することのたとえ。

- 二度あることは三度ある(にどあることはさんどある)=物事は、くり返し起きることが多いから注意しなさいという教え。悪いことに使う。

- 身から出た錆(みからでたさび)=自分のした悪いことが原因で、苦しんだり、ひどい目にあったりすることのたとえ。

- 濡れぬ先の傘(ぬれぬさきのかさ)=何かを始めるときは、前もって準備をしておくことが大切だ。

- 下手な鉄砲も数打てば当たる(へたなてっぽうもかずうてばあたる)=下手でも何度もやればうまくいくこともある。

- 石橋をたたいて渡る(いしばしをたたいてわたる)=堅固な石橋をたたいて、堅固さを確かめてから渡る。用心の上にも用心深く物事を行うことのたとえ。

- 負けるが勝ち(まけるがかち)=無理に相手と争うよりも、勝ちをゆずる方が結果的には得になる。

- 論より証拠(ろんよりしょうこ)=物事は、いろいろと議論するよりも、証拠を示す方がはっきりするということ。

- 下手の横好き(へたのよこずき)=下手なのに、そのことをやるのが好きで、とても熱心であること。

- 月とすっぽん(つきとすっぽん)=二つのものの間に非常に差のあることのたとえ。

- 笑う門には福来たる(わらうかどにはふくきたる)=いつも明るくほがらかに暮らしている人の家には、自然に幸せがやってくるものだ。

- 百聞は一見にしかず(ひゃくぶんはいっけんにしかず)=何度も聞くより、一度実際に自分の目で見るほうがまさる。

- 暖簾に腕押し(のれんにうでおし)=なんの手ごたえもなく、はりあいのないこと。

- 話上手は聞き上手(はなしじょうずはききじょうず)=話すのが上手い人は、相手の話を聞くのも上手だ。

- 人のふり見て我がふり直せ(ひとのふりみてわがふりなおせ)=ほかの人の良いところや悪いところをよく見て、自分の行いを反省しなさいという教え。

- 河童の川流れ(かっぱのかわながれ)=どんなに上手な人でも、時には失敗する、というたとえ。

- 千里の道も一歩から(せんりのみちもいっぽから)=どんな大きな仕事でも、小さなことの積み重ねによって成しとげられるという教え。

- 朱に交われば赤くなる(しゅにまじわればあかくなる)=人は付き合う人によって良くも悪くもなる。友だちを選ぶときはよく注意しなさいとの教え。

- 二兎を追う者は一兎をも得ず(にとをおうものはいっとをもえず)=欲張って二つのことを一度にしようとすると、どちらもうまくいかないことのたとえ。

- とらぬ狸の皮算用(とらぬたぬきのかわざんよう)=たぬき(狸)をまだつかまえないうちから、その毛皮がいくらで売られるか計算することから。

【例題(漢字の意味)】

以下の言葉の中で、1つだけ「」内の漢字の意味が違うものはどれか。

「名」

- 名答

- 名目

- 名門

- 名文

- 名案

- 名言

【解答&解説】

正解は2・・・(答)です。

選択肢1・3・4・5・6は「優れている・評判が高い」という意味の「名」です。

選択肢2は「名前」という意味の「名」です。

漢字の意味の対策方法は「できるだけ多くの熟語を覚える」ことしかありませんが、CUBICではそこまで難解な熟語は出題されないので、事前の対策は特に不要です。

【例題(文の並び替え)】

以下の1〜6を意味が通るように並べ替えたとき、1つだけ余るものはどれか。

- 悪い仮説とを

- メモした

- どのように

- 列挙して

- 良い仮説と

- 違いを

【解答&解説】

正解は3・・・(答)です。

全並び順は以下のようになります。

良い仮説と悪い仮説とを列挙して違いをメモした

文の並び替えの対策方法は、できるだけ多くの練習問題を解いておくことです。

文の並び替えを解くスピードは、どれだけ多くの練習問題を解いてきたかに依存します。

「【SPI】文の並び替えの練習問題15問!ほぼすべての受検方式で必ず出るので対策必須」に文の並び替えの練習問題が豊富に掲載されているので、ぜひご活用ください。

※CUBICとSPIで出題される問題の難易度は似ているので、SPIの対策はCUBICにも役立ちます。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

数理

数理=数学と認識して問題ありません。CUBICの数理では四則計算やn進法、濃度算、速度算、仕事算など様々な分野から問題が出題されます。

本記事では3つの例題を取り上げた後に、数理の対策方法をご紹介します。

【例題(四則計算)】

56÷7+3×13の値はどれか。

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

【解答&解説】

正解は3・・・(答)です。

56÷7+3×13=8+39=47となります。

【例題(増加率)】

ある生物は3年間で50%、個体数を増やすという。この生物が200体生息しているとき、9年後には何体になるか。

- 600体

- 625体

- 650体

- 675体

- 680体

- 685体

【解答&解説】

正解は4・・・(答)です。

3年間で50%増えるので、3年後には1.5倍になります。以降も3年ごとに1.5倍ずつ増えます。

よって、200×1.5×1.5×1.5=675[体]となります。

【例題(連立方程式)】

2つの整数AとBがある。AはBよりも6大きく、Bの2倍よりも10小さい。このとき、Aの値を求めよ。

- 18

- 20

- 22

- 24

- 26

- 28

【解答&解説】

正解は3・・・(答)です。

問題文より、以下の連立方程式が立てられます。

- A=B+6

- A=2B-10

2を1に代入すると、2B-10=B+6となるので、B=16が求まります。

これを1に代入して、A=16+6=22となります。

上記でも解説した通り、数理では様々な分野から問題が出題されるため、対策難易度は上がります。

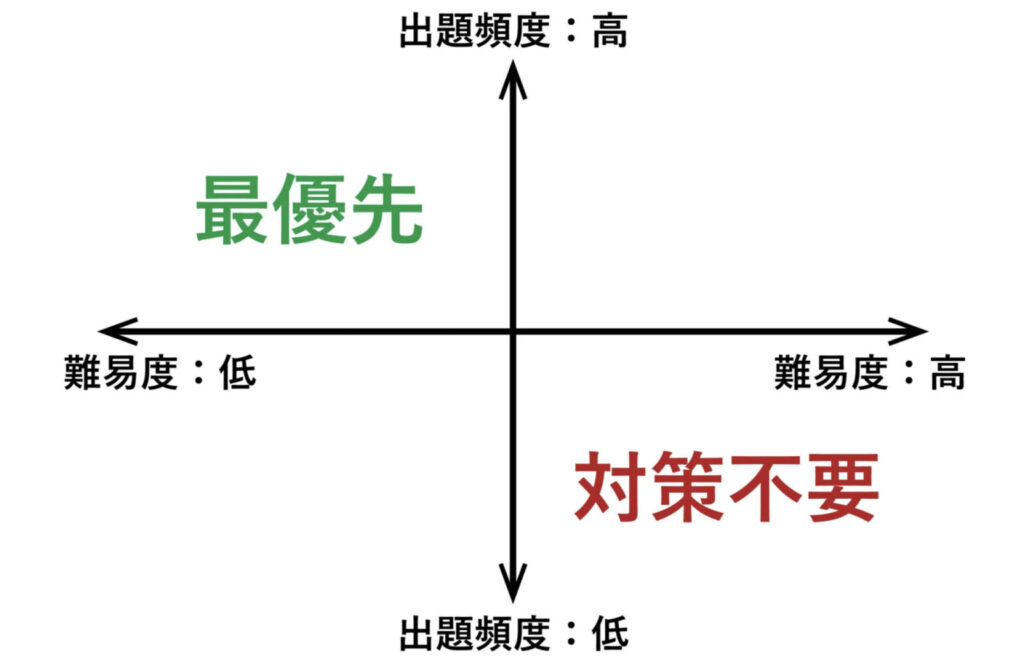

数理で対策優先度が高い分野は以下のマトリクス図において「出題頻度が高いかつ難易度が低い」分野です。

逆に、「出題頻度が低いかつ難易度が高い」分野は対策不要です。

CUBICの数理で「出題頻度が高いかつ難易度が低い」分野は以下の6つです。

- 割合と比

- 損益算

- 濃度算

- 速度算

- 仕事算

- 図表の読み取り

上記の分野(濃度算を除く)をSPIの問題集でひたすら対策しましょう。

※SPIでは濃度算が出題されないため、問題集によっては濃度算の対策ができないケースもあります。濃度算の対策は「SPIで濃度算は出る?公式は?SPIを100回以上受検した筆者が体験談をもとに解説」をぜひご活用ください。

現在販売されているCUBICの問題集(対策本)は講談社から出版されている『これが本当のWebテストだ!3』のみなので、上記の分野の対策を入念に行いたい場合は別途SPIの問題集を購入することをおすすめします。

『これが本当のWebテストだ!3』については「CUBIC適性検査の問題集・対策本は1冊だけ!対策アプリは1つもありません!」で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

論理

CUBICの論理では以下の分野から問題が出題されます。

- 方角

- 暗号

- 規則性

- 虫食い算

- 二語の関係

- 熟語の成り立ち

- 推論

それぞれの例題と対策方法は以下です。

※「CUBICの論理を例題で徹底解説!WEBテスト受検者は必ずチェックしておこう」もぜひ参考にしてください。

【例題(方角)】

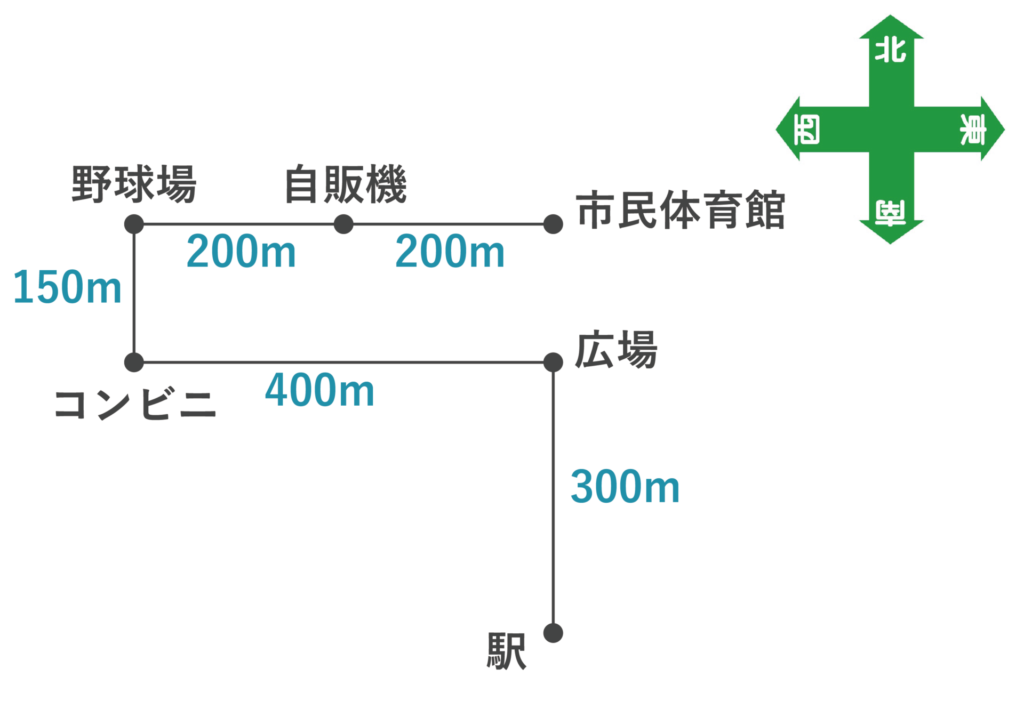

駅から300m北に進むと広場がある。そこから西に400m進むとコンビニがあり、コンビニの北150mのところには野球場がある。野球場から200m東に進んだところに自販機があり、そこからさらに200m東に進むと市民体育館があるとき、駅から見て市民体育館はどの方角か。

- 北

- 東

- 西

- 北東

- 南東

- 北西

【解答&解説】

正解は1・・・(答)です。

与えられた条件を図にすると以下のようになります。

方角問題では、与えられた条件を上記のような図にしっかりと書き起こすことが重要です。

それさえできればかなりの高確率で正解することができます。

方角問題が出題された場合はラッキー問題だと思いましょう。

【練習問題・例題(暗号)】

ある暗号で「0851ー2001ー2005」が「ホタテ」を表すとき、「1115ー2015ー1809」が表すものはどれか。

- リンゴ

- コトリ

- ブドウ

- アサリ

- シジミ

- サソリ

【解答&解説】

正解は2・・・(答)です。

与えられた「ホタテ」を示す暗号のうち「20」が共通で、ホタテはローマ字で表すと「HOTATE」で「T」が共通しています。

よって、数字とローマ字が対応しており「20」は「T」を表すことが推測できます。

以上をもとにして考えると、

- 08=H

- 15=O

- 20=T

- 01=A

- 05=E

であることがわかります。

すると「1115ー2015ー1809」は「□OTO□□」であることがわかります。

2文字目が「ト」になっている選択肢は2の「コトリ」のみです。

暗号に関しては解法パターンがかなり限られているので、その解法パターンを頭に入れておけば正解できる可能性がかなり高まります。

暗号の解法パターンについては「TG-WEBの暗号問題とは?解き方のコツを例題で解説」に記載しているので、ぜひ参考にしてください。

【例題(規則性)】

次の数字は、ある規則にしたがって並んでいる。空欄に入る数はどれか。

1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、【 】

- 77

- 81

- 89

- 92

- 95

【解答&解説】

正解は3・・・(答)です。

最初の1と最初から2番目の1を除いて、直前の2つの数の和が次の数になっていることがわかります。

例えば、6番目の8はその2つ前の数字である3と5の和になっています。

7番目の13はその2つ前の数字である5と8の和になっています。

よって、空欄に入る数字は34+55=89であることがわかります。

規則性に関してはCUBIC以外で出題される適性検査(WEBテスト)がないので、問題集(対策本)を購入しての対策は困難です。

しかし、出題される問題の難易度が高くないため、特に対策しなくても解けるケースが多いでしょう。

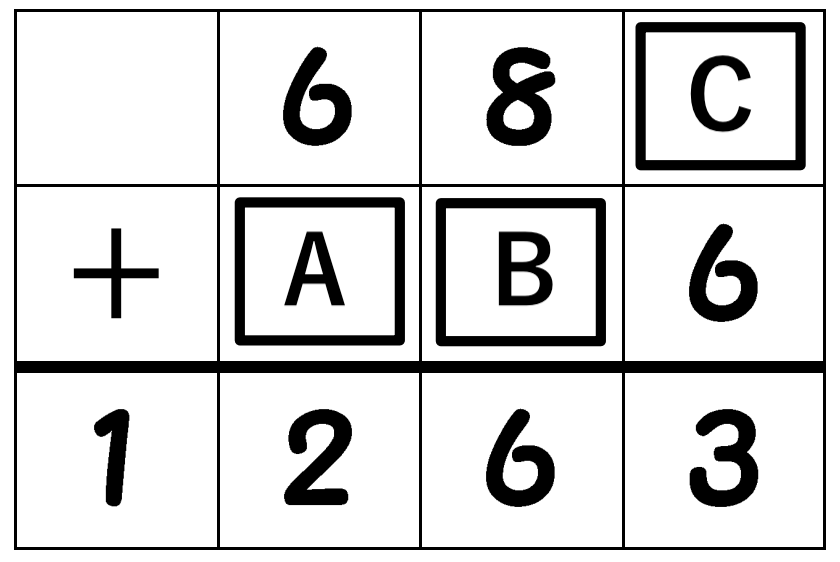

【例題(虫食い算)】

以下のBにあてはまる数値はいくつか。

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

【解答&解説】

正解は4・・・(答)です。

まずはCから考えます。C+6の結果、一の位が3になっているので、C=7が確定します。

繰り上げに注意してBの列に注目すると、1+8+Bの結果、十の位が6になるので、B=7が確定します。

ついでにAも求めておきます。

繰り上げに注意してAの列に注目すると、1+6+Aの結果、千の位が1、百の位が2になるので、A=5が確定します。

全体像は687+576=1263となります。

虫食い算も、規則性と同様にCUBIC以外で出題される適性検査(WEBテスト)がないので、問題集(対策本)を購入しての対策は困難です。

虫食い算は「筆算工房こつこつ」というサイトにたくさんの練習問題が無料で掲載されているので、それを使って対策が可能です。

CUBICを受検予定の就活生や転職活動中の社会人はぜひ活用してみてください。

【例題(二語の関係)】

AとBはある関係を持っている。CとDがAとBと同じ関係を持つようなDはどれか。

A:B=わな:捕獲

C:D=暗室:【 】

- 写真

- 印刷

- 現像

- 被写体

- カメラ

- 撮影

【解答&解説】

正解は3・・・(答)です。

わなの役割は捕獲です。暗室の役割は現像です。

二語の関係の対策方法・コツは、与えられた二語でどんな文章が作れるかを考えてみることです。

例えば、「症状:発熱」という二語の関係があったとき、「発熱は症状の1つ」という文章を作ることができます。

そして、作った文章と選択肢を照らし合わせて回答を考えます。

具体的な対策方法については「SPIの二語の関係とは?例題でわかりやすく解説!解き方のコツと一覧も」で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

【例題(熟語の成り立ち)】

次の1〜6は、それぞれ異なるルールでまとめられた熟語のグループである。次の熟語がどのグループに属するか答えよ。

温暖

- 柔軟、永久、恩恵

- 屋内、微笑、温泉

- 徹夜、懐疑、脱帽

- 私立、地震、神授

- 縦横、衆寡、授受

- 強風、曲線、虚像

【解答&解説】

正解は1・・・(答)です。

「温」と「暖」は似た意味を持つ漢字どうしの関係です。

具体的な対策方法については「SPIの熟語の成り立ちとは?例題で解説&必ず覚えておくべきことをご紹介」で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

【例題(推論)】

A・B・C・D・Eの5人で100m走を行い、以下3つのことがわかっているとき、1位からの順位を左から順に表したものはどれか。ただし、同着はないものとする。

・BはEよりも早くゴールしたが、1位ではない

・EのタイムはBとCのタイムの平均と等しい

・Aは3位である

- B→C→A→D→E

- E→C→A→B→D

- C→B→A→D→E

- B→D→A→E→C

- D→B→A→E→C

- A→C→B→E→D

【解答&解説】

正解は5・・・(答)です。

「BはEよりも早くゴールしたが、1位ではない」ことと「EのタイムはBとCのタイムの平均と等しい」ことから「B→E→C」という並びが確定します。

そして、残るはAとDですが、「Aは3位である」という条件があるので、この時点で答えは「D→B→A→E→C」であることがわかります。

推論は比較的難易度が高い問題ですが、対策方法・コツとしては以下の4つがあげられます。

- 問題文を丁寧に読み込む

- 徹底してメモを取る

- 表が書けそうなものは表にしてみる

- 方程式を解く練習をしておく

それぞれの詳細については「SPIの推論問題の例題とコツ!難しい?捨てるべき人とそうでない人は?」で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

図形

CUBICの図形では、図形の回転や空間把握などの問題が出題されます。

※「CUBIC適性検査の図形問題とは?例題でわかりやすく解説!」もぜひ合わせてご覧ください。

【例題】

以下の図のような直角三角形ABCがある。この直下三角形ABCを、頂点Cを中心にして時計回りに45°回転させたところ、直角三角形DECに重なった。このとき、頂点Bが動いたあとの線の長さは何cmか。ただし、AC=8cm、BC=12cmとする。

- 2π

- 2.4π

- 3π

- 3.2π

- 3.6π

- 4π

【解答&解説】

正解は3・・・(答)です。

頂点Bが動いたあとの線は、点Cを中心とする半径12cm、中心角45°の円の一部(円弧)です。

よって、答えは12 × 2 × π × 45/360=24π × 1/8 =3πとなります。

上記でも解説した通り、「図形」を出題する企業はそこまで多くないので、対策の優先度は落として問題ありません。

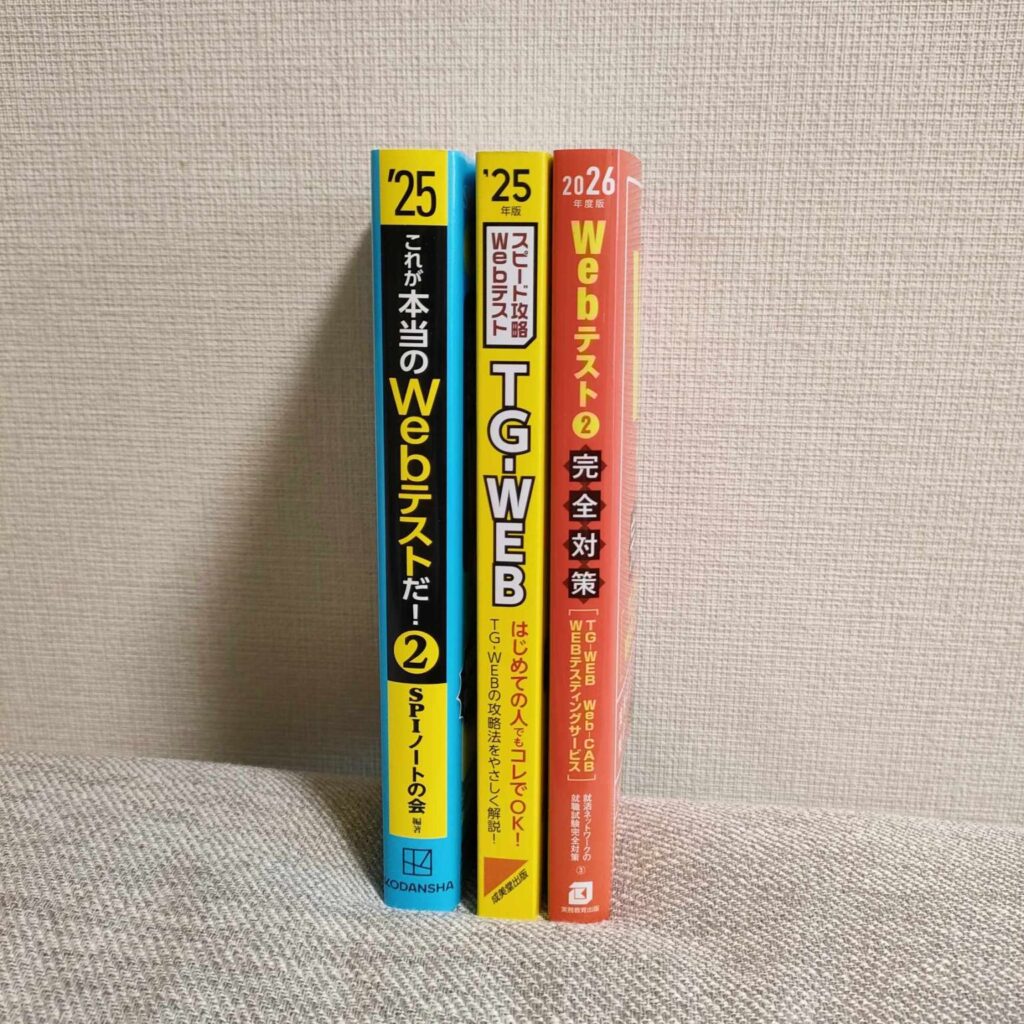

図形の対策を行うには、上記でご紹介した『これが本当のWebテストだ!3』に加え、TG-WEBの参考書も合わせて購入することをおすすめします。

TG-WEBは株式会社ヒューマネージが開発・企業に販売している適性検査(WEBテスト)です。

TG-WEBには新型と旧型(従来型)の2種類があります。

旧型(従来型)では図形問題が出題範囲に含まれており、CUBICの図形問題とも似ています。

※旧型(従来型)TG-WEBについて詳しく知りたい人は「TG-WEB従来型とは?例題・試験時間・問題数もすべて解説!」をご覧ください。

TG-WEBの参考書は以下の3冊から好きなものを購入すればよいです。

どれを購入しても図形問題は掲載されているので、本屋で実際に中身を見た上で、自分が使いやすいと感じるものを購入しましょう。

TG-WEBの参考書については「TG-WEBの問題集・対策本・参考書は3冊だけ!おすすめは?全部買ってレビューしてみた!」で詳しく解説しているので、購入を検討している人はぜひ参考にしてください。

英語

CUBICの英語では以下の分野から問題が出題されます。

- 言い換え

- 空欄補充

- 文章読解

それぞれの例題と対策方法は以下です。

【例題(言い換え)】

2つの英文がほぼ同じ意味を表すために、空欄にあてはまる、最も適切なものはどれか。

He got used to the new surroundings at once.

He got used to the new surroundings 【 】

- finally

- at least

- the first time

- a moment away

- after all

- right away

【解答&解説】

正解は6・・・(答)です。

1つ目の英文の日本語訳は「彼は新しい環境にすぐに慣れた」です。

「right away」は「すぐに、さっさと」という意味です。

英語の「言い換え」問題は知識問題であることがほとんどです。

なので、対策方法としては、できるだけ多くの英熟語を暗記するしかありません。

CUBICを含む適性検査(WEBテスト)で頻出の英熟語は「CUBIC適性検査の英語を完全解説・問題付き!英語なしもあり得ます」にまとめているので、気になる人はぜひご覧ください。

【例題(空欄補充)】

以下の空欄にあてはまる、最も適切なものはどれか。

It has been snowing 【 】 all day.

- on and off

- up and down

- in and out

- long and short

- far and close

- big and small

【解答&解説】

正解は1・・・(答)です。

「on and off」は「断続的に」という意味です。

英文の日本語訳は「1日中雪が降ったり止んだりしていた」となります。

空欄補充の対策方法は、上記でご紹介した「言い換え」の対策方法と同じです。

【例題(文章読解)】

以下の文章を読んで問いに答えなさい。

John was born in France in 1839. His father made money by selling cows. John enjoyed making things when he was a child, and his mother encouraged him to do that. When John was seven years old, he used an umbrella and other things to build an engine.

John went to an art college in the 1850s, but he didn’t study there for long. He often 【ア】 sick and couldn’t study for class, so he stopped going to the college. After that, John got a job in Paris. His job was making clocks. He also had a special place in Paris. He 【イ】 many things there.

(1)【ア】にあてはまる、最も適切なものはどれか。

- took

- hit

- got

- ate

- brought

- pulled

(2)【イ】にあてはまる、最も適切なものはどれか。

- invented

- joined

- wanted

- threw

- struck

- checked

【解答&解説】

英文の日本語訳は以下です。

ジョンは1839年にフランスで生まれました。父親は牛を売ってお金を稼いでいました。ジョンは子供の頃から物作りが好きで、母親もそれを奨励しました。7歳の時、ジョンは傘などを使ってエンジンを組み立てました。

ジョンは1850年代に美術大学に入学しましたが、長くは学びませんでした。病気がちで授業に出席できず、大学に通うのをやめてしまったのです。その後、ジョンはパリで時計を作る仕事に就きました。パリには特別な場所があり、そこで多くのものを発明しました。

(1)正解は3・・・(答)です。

「get sick」は「病気になる」という意味です。

(2)正解は1・・・(答)です。

文脈からして、空欄には「invent(発明する)」の過去形である「invented」が入ります。

文章読解の対策を重点的に行いたい人は上記でご紹介した『これが本当のWebテストだ!3』に加え、英検準2級の問題集も合わせて購入することをおすすめします。

CUBICの英語の難易度は英検準2級の難易度に近いからです。

おすすめの問題集は旺文社から出版されている『英検準2級 過去6回全問題集』です。料金は税込1,870円です。

CUBICを受検予定で、英語に苦手意識がある人はぜひ購入を検討してみてください。

CUBIC適性検査の対策にアプリは使える?

CUBIC適性検査の対策をアプリで行いたいと考えている人もいるでしょうが、残念ながら、2026年現在、CUBICの対策アプリは1つもリリースされていません。

なので、CUBICの対策は上記でご紹介した問題集をメインに行うしかありません。

ちなみにですが、「SPI対策アプリおすすめランキング2026年版!全部無料!アプリだけで勉強可能?性格検査は?」で解説している通り、SPIのアプリはたくさんリリースされています。

上記でも解説した通り、CUBICとSPIの問題は似ているので、SPIのアプリを使ってCUBICの対策を行うのはおすすめです。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

今回はCUBIC適性検査の対策方法・勉強方法を科目別に解説しました。

CUBICは問題の難易度が高い適性検査(WEBテスト)ではないので、しっかりと対策・勉強すればボーダーは突破できる可能性が高いのでご安心ください。