※決済画面でご記入いただいたメールアドレス宛にも本記事のURLを送付しています。本記事のURLはコピーするなどして紛失しないようにしてください。

CUBICの受検回数=100回以上・趣味はCUBICの情報収集。

日本で一番CUBICに詳しい、CUBICマスターのケイタです。

これを読めば、あなたはたった3時間の勉強でCUBICが通過できるようになるでしょう。

限りなく少ない努力で内定に大きく近づきます。

これは私が100回以上ものCUBIC受検を通して生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。

CUBICを受検予定の人は知っておかないともったいないです。

✅ こんな人にオススメ

📌 CUBICを受検予定だが、対策に苦戦している人

📌 なんとしても内定を勝ち取りたい人

📌 CUBICの対策をする時間がとにかくない人

✅ 私の経歴・実績

私は早稲田大学に在籍しているとき、志望度の高い企業から内定を勝ち取るために早期から就活を始めました。

その企業ではCUBICの受検が必須で、高得点を取らないと足切りされてしまうことが事前にわかっていました。

なので、私はその企業に応募する前に、模試や志望度が低い企業にたくさん応募し、CUBICを100回以上受検して練習を重ねていきました。

※早稲田大学に在籍していた証拠として、卒業証明書を添付しておきます。

その経験を通して、私はCUBICの対策方法を熟知することができました。

日本で一番CUBICに詳しいのは間違いなく私であると自負しています。

今でもCUBICの最新情報を受検者などから定期的に収集しています。

さらには、本サイト(CUBIC完全攻略サイト)を立ち上げ、CUBICに関する情報発信もするようにもなりました

私は自他ともに認める、完全なCUBICヲタクです。

それくらいCUBICに関しては誰にも負けない絶対的な自信と知識量があります。

※私の経験・知識をもとに高卒の友人にCUBICの指導をしたところ、短期間でかなり点数が伸びた(2割→7割)実績もあります。

以下はその友人からのお礼LINEです。

✅ この記事の内容

この記事の具体的な内容は以下です。

📌 前提知識:CUBICを受検するために必ず知っておくべきこと

📌 CUBICの頻出科目

📌 CUBICの点数を3時間で伸ばす方法

1万字超の史上最高傑作になっている自信があります。

私が過去100回以上ものCUBIC受検を通して得た知見・テクニックをすべて詰め込んでいます。

時間をかけて本気で書き上げました。

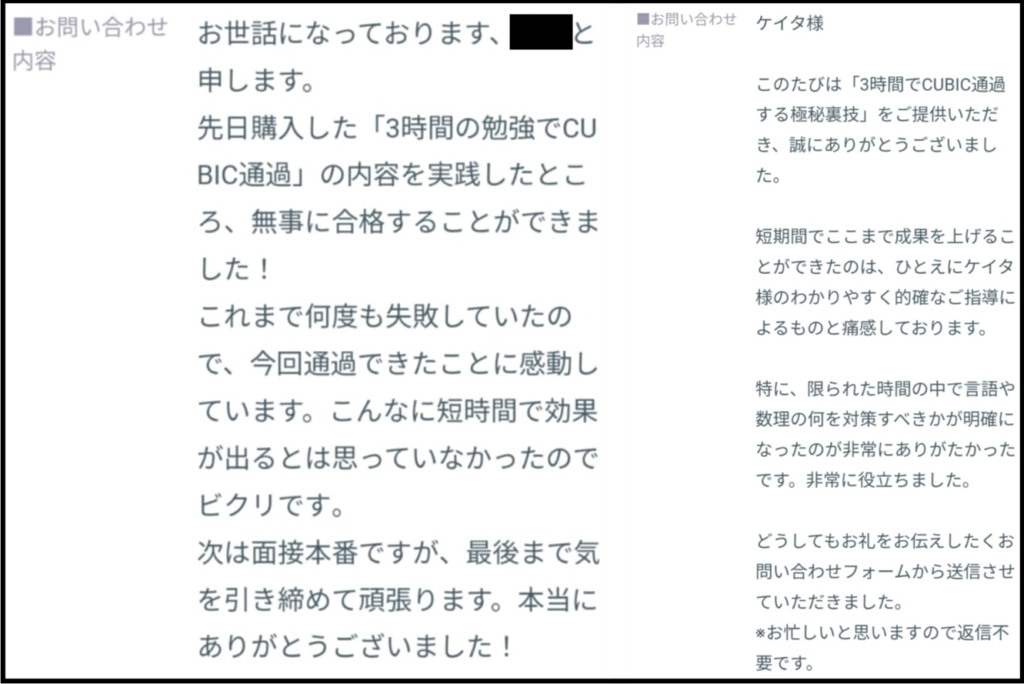

✅ 販売実績・お客様の声

ありがたいことに、今まで500人以上のお客様にご購入いただきました。

感謝の声もたくさんいただいています(以下、一部ご紹介)

現在も購入者続出中のため、いつ値上げするかわかりません(今までに2回値上げしています)

今が最安値なので、購入を少しでも考えている人はお早めの購入をおすすめします。

無料部分はここまでです。では、一歩先で皆様をお待ちしています!

3時間の勉強でCUBICを通過し、内定に大きく近づきましょう。

——— ここから先が有料パート ———

※決済画面でご記入いただいたメールアドレス宛にも本記事のURLを送付しています。本記事のURLはコピーするなどして紛失しないようにしてください。

記事をご購入いただきありがとうございます。

ここからは私が100回以上ものCUBIC受検を通して得た知識やテクニック、本には掲載されていない情報などをご紹介していきます。

※本記事はCUBICの通過や内定を保証するものではありません。

前提知識:CUBICを受検するために必ず知っておくべきこと

前提として、CUBICでは以下6つの科目が用意されています。

| 科目 | 問題数 | 試験時間 |

|---|---|---|

| 言語 | 20問 | 4〜10分 |

| 数理 | 20問 | 15〜40分 |

| 論理 | 20問 | 15〜40分 |

| 図形 | 20問 | 5〜15分 |

| 英語 | 20問 | 10〜15分 |

| 性格 | 91問または123問 | 30分〜制限時間なし |

CUBICではそれぞれの科目について、難易度や試験時間が異なる複数のテストが存在します。

実施科目や、どの種類のテストを実施するかは企業によって異なるのでご注意ください。

性格検査は与えられた問題に直感で回答していけば良いだけなので、特に対策は不要です。

※性格検査の詳細は「CUBIC適性検査の性格診断・個人特性分析とは?問題付き!対策はできる?結果のサンプルも!」をご覧ください。

あとは誤謬率(ごびゅうりつ)についても知っておきましょう。

CUBICでは誤謬率が測定されません。

誤謬率とは回答数に対する不正解の割合のことです。

例えば100問の問題に回答し、不正解の数=30問の場合、誤謬率は30%となります。

誤謬率が計測される(=考慮される)テストの場合、問題を間違えるごとに点数に影響が出てしまいます。なので、例えば全部で10問あるテストにおいて

- 受検者A君=10問全てに回答し、3問正解・7問不正解

- 受検者B君=10問中5問だけ回答し、2問正解・3問不正解(残り5問は未回答)

だった場合、正解数はA君の方が多いにも関わらず、点数はB君の方が高くなったりします。

つまり、誤謬率が計測されるテストではわからない問題は無理に回答しない方が良いということになります。

逆に、誤謬率が計測されないテストではわからない問題が登場しても勘で回答するのが得策ということになります。

CUBICではわからない問題があっても、必ず勘で回答するようにしてください。

CUBICはすべて選択式の問題なので、勘で回答しても正解する可能性が全然あります。

全ての問題を解く時間がない場合はラスト30秒〜1分で必ず全ての問題に勘で回答するようにしてください。

CUBICの頻出科目

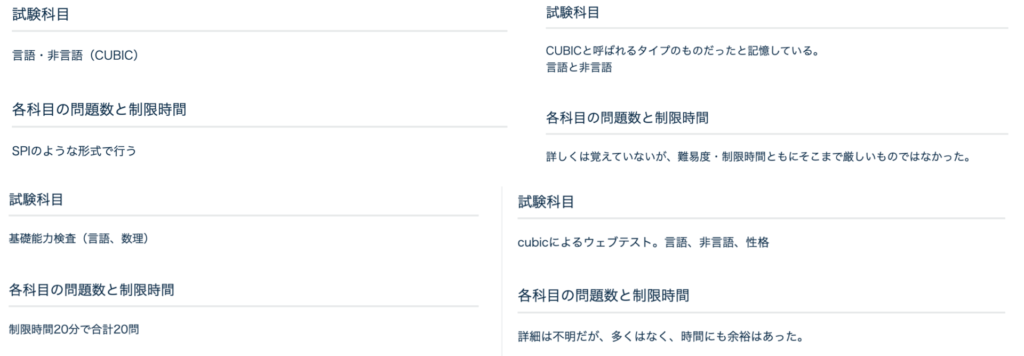

CUBICでは上記6科目が用意されていますが、6科目すべてを出題する企業は少ないです。

多くの企業は

- 言語・数理・性格検査の3科目

- 言語・数理・論理・性格検査の4科目

のどちらかであるケースがほとんどです。

「ONE CAREER」を見ても、以下の通りCUBICの場合は上記の2パターンが多いことがわかります。

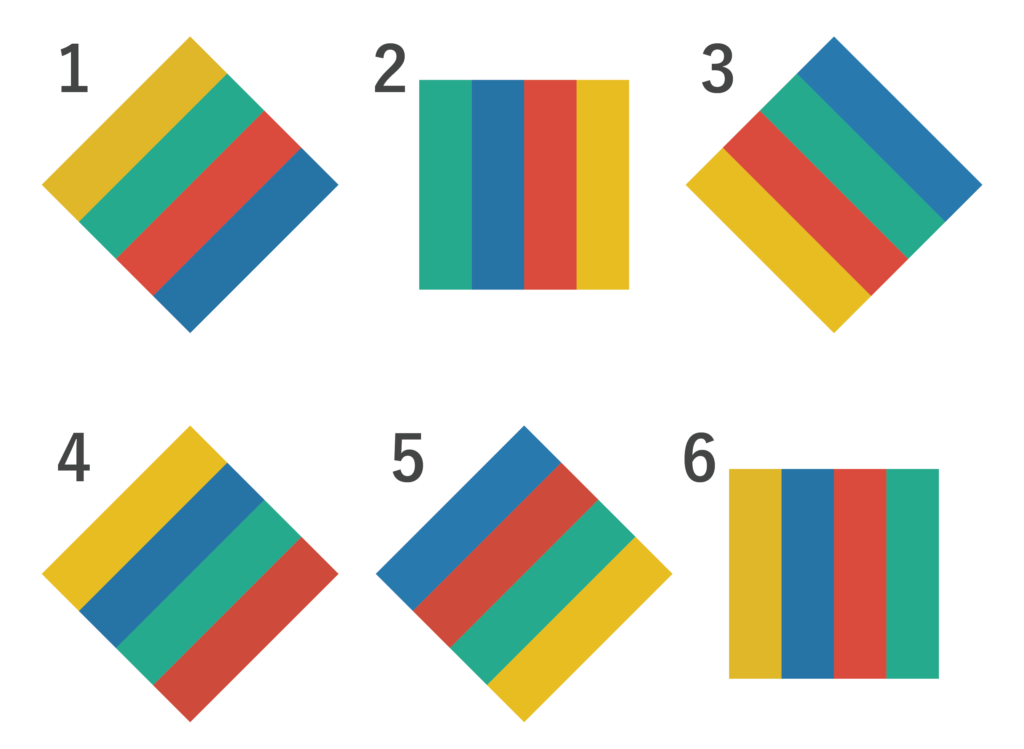

「図形」では以下のような数学チックな問題が出題されるので、「数理」で能力チェックを補えると考えている企業が多いと推測されます。

【図形の例題】

以下の図形を、左または右に回転させたものはどれか。選択肢1〜6の中から1つ選びなさい。

<選択肢>

【解答&解説】

正解は3・・・(答)です。

図中の4個の長方形は「青→緑→赤→黄」の順に並んでいます。

この順番になっているのは選択肢3のみです。

※「図形」の詳細は「CUBIC適性検査の図形問題とは?例題でわかりやすく解説!」をご覧ください。

英語は、普段の業務で英語を使うことがない場合は企業として出題する意味がありません。

ほとんどの企業では普段の業務で英語を使うことがないので、出題されることも稀です。

CUBICの点数を3時間で伸ばす方法

なので、最短でCUBICの点数を伸ばすには言語・数理・論理の3科目に絞って対策を行うことが重要です。

受検までに時間がない人は各科目1時間程度で対策を行いましょう。

対策方法の詳細は以下の通りです。

言語

言語では

- 空欄補充

- 漢字の意味

- 文の並び替え

の3つから問題が出題されます。

それぞれの例題は以下です。

【例題(空欄補充)】

以下の文章の空欄部分に入る、最も適切なものはどれか。

彼女の機嫌を【 】ような発言をしてしまった。

- 固める

- 下げる

- 試す

- 損ねる

- ゆだねる

- 図る

【解答&解説】

正解は4・・・(答)です。

「機嫌を損ねる」は「不愉快な気分にさせる」という意味です。

【例題(漢字の意味)】

以下の言葉の類語または同意語として最も適切なものはどれか。

傑出

- 奇遇

- 卓抜

- 先見

- 博学

- 中核

- 全盛

【解答&解説】

正解は2・・・(答)です。

「傑出(けっしゅつ)」と「卓抜(たくばつ)」は「たくさんのものの中で飛び抜けて優れていること」という意味です。

【例題(文の並び替え)】

以下の1〜6を意味が通るように並べ替えたとき、1つだけ余るものはどれか。

- 継続しているから

- 普段から

- できるでしょう

- 必ず優勝

- ハードな練習を

- どうしても

【解答&解説】

正解は6・・・(答)です。

1〜5を並べ替えると以下のようになります。

普段からハードな練習を継続しているから必ず優勝できるでしょう

言語では、与えられた問題が知識問題(=知っていないと解けない問題)かどうかをまずは見分けてください。

例えば、上記でご紹介した「空欄補充」と「漢字の意味」は知識問題に該当します。

知識問題は知っていないと解けないので、時間をかけたからといって正答率が上がるわけではありません。

知識問題が出題されて、わからない・知らない場合は即座に勘で回答し、知識問題ではない問題にしっかりと時間を使うことを心がけてください。

その上での具体的な対策方法としては、ひたすらことわざ・慣用句や四字熟語を暗記するのがベストです。

CUBICの言語では「空欄補充」と「漢字の意味」でことわざ・慣用句や四字熟語も頻出です。

「文の並び替え」は対策したとしても劇的に効果が出るわけではないので、その対策をする時間があれば慣用句や四字熟語を暗記するのが得策です。

以下にCUBICを含む様々なWEBテストで出題されやすいことわざ・慣用句と四字熟語をまとめておいたので、ぜひ活用してください。

<ことわざ・慣用句>

- 一石二鳥=一つの行動で二つの利益を得ること。

- 七転び八起き=何度失敗しても、諦めずに立ち上がること。

- 猿も木から落ちる=熟練した者でも失敗することがあるということ。

- 馬の耳に念仏=忠告や助言が相手に全く効かないこと。

- 花より団子=風流なものよりも実際的な利益を優先すること。

- 二兎を追う者は一兎をも得ず=欲張って二つのことを同時にしようとすると、どちらも失敗すること。

- 口は災いの元=不用意な発言がトラブルを招くこと。

- 急がば回れ=急ぐと失敗する可能性が高いので、慎重に進んだほうがよいということ。

- 石の上にも三年=辛抱して続ければ、いずれ成果が出るということ。

- 目は口ほどに物を言う=言葉よりも表情や目つきが多くのことを伝えることがあるということ。

- 泣きっ面に蜂=悪いことが重なること。

- 猫に小判=貴重なものでも、価値がわからない相手には無駄であること。

- 井の中の蛙大海を知らず=狭い世界にとらわれて大きな世界を知らないこと。

- 虎の威を借る狐=他人の権力をかさに着て威張る人のこと。

- 笑う門には福来る=明るい家庭には自然に幸運が訪れるということ。

- 餅は餅屋=物事には専門家に任せるのが一番ということ。

- 案ずるより産むが易し=心配しているよりも、実際にやってみると案外うまくいくことが多いということ。

- 覆水盆に返らず=一度起こったことは元に戻せないということ。

- 棚からぼた餅=何の努力もせずに幸運が舞い込むこと。

- 犬猿の仲=互いに嫌い合っている関係。

- 腹八分目=何事もやり過ぎないで、ほどほどが良いということ。

- 知らぬが仏=知らないほうが幸せなこともあるということ。

- 逃がした魚は大きい=失ったものが実際よりも大きく感じられること。

- 転ばぬ先の杖=失敗しないように前もって準備をしておくこと。

- 時は金なり=時間は貴重なもので、お金と同じくらい価値があるということ。

- 灯台下暗し=身近なことほど気づきにくいということ。

- 三人寄れば文殊の知恵=普通の人でも集まれば良い知恵が出るということ。

- 長い物には巻かれろ=権力者には逆らわず、従ったほうが得策であるということ。

- 魚心あれば水心=相手が好意を示せば、こちらも好意を示すことが自然であるということ。

- 鶴の一声=権力者の一言で全てが決まること。

- 二度あることは三度ある=同じことが何度も繰り返されることが多いということ。

- 以心伝心=言葉にしなくても、お互いの気持ちが通じ合うこと。

- 馬耳東風=人の言うことを気にせず聞き流すこと。

- 初心忘るべからず=初めての気持ちや姿勢を忘れずに大切にすること。

- 笑う門には福来る=明るく楽しく過ごしていれば、自然と幸運がやってくるということ。

- 勝って兜の緒を締めよ=成功したからといって油断せず、さらに気を引き締めよということ。

- 無理が通れば道理が引っ込む=理不尽なことがまかり通ると、正しいことが通用しなくなるということ。

- 千里の道も一歩から=大きな目標でも、まずは小さなことから始めなければならないということ。

- 一寸先は闇=未来のことは全く予測がつかないということ。

- 口も八丁手も八丁=話もうまく、実行力もあること。

- 泣いて馬謖を斬る=公正さを保つために、心を痛めながらも厳しい判断を下すこと。

- 水に流す=過去のことを忘れて、許すこと。

- 袖すり合うも他生の縁=些細な出会いも、前世からの因縁があってこそのものだということ。

- 馬子にも衣装=誰でも服装を整えれば立派に見えるということ。

- 鬼に金棒=強いものがさらに強力な武器を得て無敵になること。

- 雲泥の差=非常に大きな違いがあること。

- 立つ鳥跡を濁さず=立ち去る際には、後始末をしっかりしておくことが大切であるということ。

- 塵も積もれば山となる=小さなことでも、積み重ねれば大きな成果になるということ。

- 寝耳に水=突然の出来事に驚くこと。

- 火のないところに煙は立たぬ=噂が立つところには、何かしらの原因があるということ。

- 絵に描いた餅=理論的には立派でも、実際には役に立たないこと。

- 明日は明日の風が吹く=未来のことを心配せず、なるようになるという考え。

- 三日坊主=何事も長続きしないこと。

- 沈黙は金=口を閉ざしていることは、時に価値があるということ。

- 石橋を叩いて渡る=非常に用心深く行動すること。

- 縁の下の力持ち=表には出ないが、重要な役割を果たしている人のこと。

- 二階から目薬=効果がなく、無駄な行為をすること。

- 背に腹は代えられぬ=重要なことのために他のことを犠牲にすること。

- 一攫千金=一度に大きな利益を得ること。

- 老若男女=年齢や性別に関係なく、すべての人々を指す言葉。

- 馬が合う=人と気が合い、仲良くなること。

- 雨降って地固まる=トラブルがあった後に、かえって物事がうまくいくようになること。

- 焼け石に水=努力しても効果がないこと。

- 糠に釘=いくら言っても効果がないこと。

- 宝の持ち腐れ=優れた才能や資源を持ちながら、それを活用できていないこと。

- 一網打尽=一度にすべての悪者を捕らえること。

- 情けは人のためならず=他人に親切にすることは、最終的に自分に返ってくるということ。

- 虎穴に入らずんば虎子を得ず=危険を冒さなければ、大きな成功は得られないということ。

- 目の上のたんこぶ=自分にとって邪魔な存在のこと。

- 月とすっぽん=似ているようで、実際には大きな違いがあること。

- 風邪は万病の元=風邪を引くと、他の病気にもかかりやすくなること。

- 狐につままれる=何が起こったのかわからず、ぼんやりすること。

- 案外人間万事塞翁が馬=良いことも悪いことも、長い目で見ればどう転ぶかわからないということ。

- 蛙の子は蛙=子供は親に似るということ。

- 鯖を読む=数字をごまかすこと。

- 長袖は振るうものに福来る=持っているものを活かせば、幸運が訪れるということ。

- 縦横無尽=自由自在に動き回ること。

- 腹の虫が治まらない=怒りや不満を抑えられないこと。

- 猿真似=他人の行動を無批判に真似ること。

- 背水の陣=失敗できない状況で、最後の手段を取ること。

- 思い立ったが吉日=やると決めたらすぐに行動するのが良いということ。

- 肝を冷やす=非常に驚いて怖い思いをすること。

- 焼けぼっくいに火がつく=一度終わった関係が再び復活すること。

- 内弁慶=家では強気だが、外では弱気な人のこと。

- 絆を断ち切る=人間関係や約束を無視して絶交すること。

- 八方美人=誰にでも愛想よく振る舞う人のこと。

- 飛んで火に入る夏の虫=自ら進んで危険に飛び込むこと。

- 尻に火がつく=急に焦り始めること。

- 湯水のように使う=お金や資源を惜しみなく無駄に使うこと。

- 頭隠して尻隠さず=一部を隠しても、全部は隠せないこと。

- 会うは別れの始め=出会いはいつかの別れを前提としているということ。

- 目の前の利益を追わずに長期的な目標を持つ=目先の利益に惑わされず、遠い将来を見据えて行動すること。

- 縁は異なもの味なもの=人との出会いや縁は不思議なものであること。

- 船頭多くして船山に登る=指導者が多すぎると、物事がうまく進まないこと。

- 泣く子と地頭には勝てぬ=権力者には逆らえないということ。

- 一を聞いて十を知る=少しの情報で多くを理解すること。

- 三つ子の魂百まで=幼少期の性格や習慣は一生変わらないということ。

- 年寄りの冷や水=老人が無理をして若者のような行動をすること。

- 針の穴から天を覗く=狭い視野で物事を判断すること。

- 頭を下げるのは腰を上げるため=一時的に下手に出ても、最終的には勝つための策であること。

<四字熟語>

- 花鳥風月(かちょうふうげつ)=自然の美しい風景を意味する言葉。または自然を相手に詩・絵画などをつくる風雅な遊び。風流

- 金科玉条(きんかぎょくじょう)=非常に重要で守るべきルールや法律、信条のこと

- 一言一句(いちごんいっく)=1つ1つの言葉のこと。ほんのひとこと

- 明鏡止水(めいきょうしすい)=邪念がなく、清らかで澄んだ心境や状態であること

- 意味深長(いみしんちょう)=深い意味を含んでいて多くの解釈を許すこと。また、裏に別の意味が隠されていること

- 君子豹変(くんしひょうへん)=徳が高い立派な人物は、自らの過ちに気づくとすぐにそれを改めるということ

- 魑魅魍魎(ちみもうりょう)=いろいろな化け物。また、邪悪な存在や悪しき勢力

- 森羅万象(しんらばんしょう)=宇宙や世界にあるすべてのもの、または事柄

- 単刀直入(たんとうちょくにゅう)=前置きなしに本題に切り込むこと。また、遠回しな言い方をしないで問題の核心をつくこと

- 電光石火(でんこうせっか)=動きが非常に素早いこと。また、非常に短い時間であること

- 自縄自縛(じじょうじばく)=自分で自分の自由を制限し、行動の幅を狭めて苦しむこと

- 戦々恐々(せんせんきょうきょう)=状況や物事に対して恐れてびくびくするさま

- 五臓六腑(ごぞうろっぷ)=内臓のこと。転じて腹の中。または心の中

- 一騎当千(いっきとうせん)=一人で多くの敵に立ち向かえるほど強いこと

- 和洋折衷(わようせっちゅう)=和風と洋風を合わせて調和させること

- 当意即妙(とういそくみょう)=状況や相手の意図を見抜き、即座に適切な対応をすること

- 空前絶後(くうぜんぜつご)=これまでに例がなく、これからもあり得ないほど稀なこと

- 優勝劣敗(ゆうしょうれっぱい)=優れた者が勝ち、劣った者が敗北すること

- 朝三暮四(ちょうさんぼし)=目先の違いにとらわれて、結局は同じ結果であることに気づかないこと。また、相手を欺いたり騙したりすること

- 慇懃無礼(いんぎんぶれい)=表面上は丁寧だが、心の中では相手を軽くみていること

- 意気阻喪(いきそそう)=元気や気力が完全に失われ、意気込みがくじけること

- 天真爛漫(てんしんらんまん)=明るく純真で無邪気なさま。また、素直で飾り気のない様子

- 前代未聞(ぜんだいみもん)=これまでに例のない珍しい出来事

- 有為転変(ういてんぺん)=世の中や人間の運命は常に移り変わっていくということ

- 初志貫徹(しょしかんてつ)=初めに心に決めた志を最後まで貫き通すこと

- 一網打尽(いちもうだじん)=網で魚を捕えるように、全てを一度に捕まえること

- 一挙両得(いっきょりょうとく)=1つの行動や手段で2つの利益を得ること

- 針小棒大(しんしょうぼうだい)=些細な物事でも大げさに誇張して言うこと

- 虚心坦懐(きょしんたんかい)=心にわだかまりがなく、素直な心で物事にむかうこと

- 一蓮托生(いちれんたくしょう)=事の善悪にかかわらず最後まで行動や運命をともにすること

- 自業自得(じごうじとく)=自分の行いの報いを自分が受けること

- 曲学阿世(きょくがくあせい)=真理にそむいて時代の好みにへつらい、世間の人に気に入られるような説を唱えること

- 紆余曲折(うよきょくせつ)=道などが曲がりくねっていること。また、事柄や物事が複雑に込み入っていること

- 試行錯誤(しこうさくご)=試みと失敗を繰り返しながら改善していくこと

- 海千山千(うみせんやません)=様々な経験を積み、世の中のことをよく知って強かになること、またはそういう人のこと。ずる賢い人

- 雲散霧消(うんさんむしょう)=雲や霧が消えるように跡形もなくなること

- 切磋琢磨(せっさたくま)=仲間同士互いに励まし合って向上すること

- 牛飲馬食(ぎゅういんばしょく)=牛や馬のように、大量の飲食をすること

- 徹頭徹尾(てっとうてつび)=最初から最後まで徹底していること

- 天変地異(てんぺんちい)=天候や地震など、自然災害や異変

- 一心不乱(いっしんふらん)=他に注意をそらさず、一つのことに心を集中しているさま

- 竜頭蛇尾(りゅうとうだび)=最初は勢いがあるが、最後は振るわないこと

- 南船北馬(なんせんほくば)=全国を忙しく旅行すること。また、絶えず旅をしてせわしないこと

- 意気投合(いきとうごう)=相手と気持ちや意見が一致し共感し合うこと

- 閑話休題(かんわきゅうだい)=余談をやめて話を本題に戻すときに用いる

- 異口同音(いくどうおん)=みんなが口をそろえて同じように言うこと。また、多くの人の意見が一致すること

- 我田引水(がでんいんすい)=自分に都合のよいように説明したり、物事を運んだりすること

- 首尾一貫(しゅびいっかん)=最初から最後まで主張や方針が一貫していること

- 自画自賛(じがじさん)=自分で自分を褒め称えること

- 二律背反(にりつはいはん)=相反する二つの原則や法則が同時に成り立つこと

- 質実剛健(しつじつごうけん)=堅実で飾り気のなく、強くたくましいさま

- 興味津々(きょうみしんしん)=面白味を感じ強く関心を持つこと

- 曖昧模糊(あいまいもこ)=はっきりせず、ぼんやりしている様子

- 一刀両断(いっとうりょうだん)=物事をためらわずにきっぱり決断、または処理すること

- 画竜点睛(がりょうてんせい)=物事を完成させるための一番大事な仕上げ。また、全体を引き立たせる最も肝心なところ

- 青息吐息(あおいきといき)=非常に困ったときや、きわめて苦しいときに発する元気のないため息。また、元気のないさま

- 馬耳東風(ばじとうふう)=他人の意見や批評を心にとめず聞き流すこと

- 一攫千金(いっかくせんきん)=一度の大きな成功や幸運によって大金を手にすること

- 人事不省(じんじふせい)=重病や重傷などで意識がなく、何も反応しない状態になること

- 才色兼備(さいしょくけんび)=才能と容姿が共に優れていること。主に女性に言う

- 率先垂範(そっせんすいはん)=自ら先頭に立って模範となること

- 大胆不敵(だいたんふてき)=度胸がありまったく恐れないこと

- 温故知新(おんこちしん)=古い知識や経験を学び、新しい発見をすること

- 絶体絶命(ぜったいぜつめい)=絶望的で、どうにも逃れようのない状態であること

- 一言居士(いちげんこじ)=何事にも必ず何かひとこと言わなければ気のすまない人

- 合従連衡(がっしょうれんこう)=状況に応じて各勢力が結び、また離れるさま。力を合わせて連携し、利害関係をうまく調整すること

- 臥薪嘗胆(がしんしょうたん)=辛い経験や苦難に耐え、成功を目指すこと

- 玉石混交(ぎょくせきこんこう)=すぐれたものとつまらないものが入り混じっている様子

- 千載一遇(せんざいいちぐう)=千年に一度あるか、ないかというほどの絶好の機会

- 本末転倒(ほんまつてんとう)=重要なことと些細なことを取り違えていること

- 以心伝心(いしんでんしん)=言葉を使わずに心情や思想を理解し合うこと

- 勢力伯仲(せいりょくはくちゅう)=勢力や影響力が互いに拮抗していること

- 一朝一夕(いっちょういっせき)=非常に短い期間であること

- 胆大心小(たんだいしんしょう)=大胆でありながら、細かな注意を払うこと

- 夜郎自大(やろうじだい)=自分の力量を知らずにいばっている者

- 七難八苦(しちなんはっく)=様々な困難や苦難に見舞われること

- 奇想天外(きそうてんがい)=普通では考えられないような奇抜な考え

- 清廉潔白(せいれんけっぱく)=心が清らかで後ろ暗いところがなにひとつないさま

- 万物流転(ばんぶつるてん)=この世にあるすべてのものは、絶えず変化し移り変わること

- 汚名返上(おめいへんじょう)=悪い評価を受けた後、新たに成果や成績をあげて名誉を回復すること

- 呉越同舟(ごえつどうしゅう)=仲の悪い人同士が同じ場所や状況にいること

- 因果応報(いんがおうほう)=善悪の行いに応じて報いが返ってくること

- 順風満帆(じゅんぷうまんぱん)=順風を帆いっぱいに受けて舟が快適に進むこと。また、物事が順調に進行すること

- 三寒四温(さんかんしおん)=冬季に寒い日が3日ほど続くと、そのあと4日ほど温暖な日が続き、また寒くなるという現象

- 危機一髪(ききいっぱつ)=わずかな差で危険が迫っている状態

- 隠忍自重(いんにんじちょう)=感情や欲望を抑え、軽々しい行いをしないこと

- 孤立無援(こりつむえん)=仲間や味方がおらず、支援を受けることがない状態であること

- 無念無想(むねんむそう)=無我の境地に入り、何も考えずに平静な状態であること

- 支離滅裂(しりめつれつ)=ばらばらでまとまりがなく、筋が通っていないさま

- 口頭試問(こうとうしもん)=口頭での質問・応答により学力・人物などを考査する試験方法

- 天衣無縫(てんいむほう)=詩や文章にわざとらしさが無く自然なこと。無邪気な人柄でわざとらしさがないこと

- 百花繚乱(ひゃっかりょうらん)=すぐれた能力を持っている人物が同時期に一斉に現れ、多くの素晴らしい成果を残すこと

- 粉骨砕身(ふんこつさいしん)=骨身を惜しまず、力の限り努力すること

- 旧態依然(きゅうたいいぜん)=古いままで変化がなく、進歩発展のないさま

- 荒唐無稽(こうとうむけい)=根拠のない話。また、現実性がないこと

- 名誉挽回(めいよばんかい)=失った信頼や信用を取り戻すこと

- 傍目八目(おかめはちもく)=第三者のほうが物事の情勢を当事者以上によく判断できるということ

- 七転八起(しちてんはっき)=何度も失敗や困難を繰り返しても、立ち上がって努力すること

- 泰然自若(たいぜんじじゃく)=落ち着いて動じず、自信に満ちた態度であること

- 白砂青松(はくしゃせいしょう)=白い砂浜と青い松林がある、美しい海岸の景色を意味する

- 唯唯諾諾(いいだくだく)=言われるがままに従い、何でも従うさま

- 一意専心(いちいせんしん)=他のことに気を取られず、一つのことに心を集中すること

- 神出鬼没(しんしゅつきぼつ)=自由自在に現れたり消えたりして、所在が容易につかめないこと

- 理路整然(りろせいぜん)=論理的に整然とまとまっていること

- 虎視眈々(こしたんたん)=敵や相手のすきを狙って油断なくチャンスを狙っているさま

- 内憂外患(ないゆうがいかん)=内部や国内の心配事と、外部や外国からもたらされる心配事のこと

- 生殺与奪(せいさつよだつ)=生かすも殺すも、与えることも奪うことも自分の思うままになること。どうしようと思うままであること

- 隔靴掻痒(かっかそうよう)=靴の上からかゆい部分を掻くように、物事が中途半端で満足できない状態であること

- 融通無碍(ゆうずうむげ)=何の障害もなく自由なさま

- 暗中模索(あんちゅうもさく)=暗闇の中で手探りで探すこと。また、手がかりがないまま色々とやってみること

- 暴虎馮河(ぼうこひょうが)=血気にはやって向こう見ずなことをすること。無謀な行為

- 意気消沈(いきしょうちん)=元気をなくし沈みこむ様子。落胆すること

- 捲土重来(けんどちょうらい)=一度失敗した後に勢力を上げ、全力で巻き返してくること

- 右往左往(うおうさおう)=混乱して取り乱し、右に行ったり左に行ったりすること

- 一期一会(いちごいちえ)=一生に一度の出会い、機会

- 無知蒙昧(むちもうまい)=無知で理解がなく、浅はかな考えや愚かな行動をしてしまうこと

- 晴耕雨読(せいこううどく)=晴れた日に田畑を耕し、雨の日に読書などをすること。悠々自適の生活にいう

- 小春日和(こはるびより)=晩秋から初冬にかけての暖かく穏やかな晴天。11月から12月上旬ごろ。春先頃の暖かい日と間違えやすいため注意

- 破顔一笑(はがんいっしょう)=顔をほころばせて笑うこと

- 空空漠漠(くうくうばくばく)=広大で何もない様子であること。また、ぼんやりとしてとらえどころのないさま

数理

CUBICの数理は数学のことであると認識しておいてください。

CUBICの数理では計算問題や濃度算・表の読み取りなどかなり幅広い分野から問題が出題されます。

CUBICを受検予定の人はまず、以下の5つは必ず理解しておいてください。

- 分数の表記と小数への変換

- 四捨五入

- 一次方程式と連立方程式

- 増加率の計算

- n進法の知識

以上の5つはそもそも理解していないと壊滅的な点数になります。それぞれ順番に解説していきます。

1:分数の表記と小数への変換

CUBICでは例えば、5分の1は1/5、10分の3は3/10、マイナス8分の5は-5/8のように記号「/」を使って表記されることもあります。

この表記には必ず受検前に慣れておいてください。

そして、分数を小数に変換する場面も登場します。分数から小数への変換は分子÷分母の計算を行います。

例えば、1/10=1÷10=0.1、-6/25=(-6)÷25=-0.24となります。

※分数の計算方法についてはこちらの記事をご覧ください。

2:四捨五入

2つ目は四捨五入です。問題では「小数点以下第2位を四捨五入せよ」といった指示が出る場合があります。

「小数点以下第2位を四捨五入せよ」=「小数点第2位を四捨五入せよ」です。

「以下」という言葉が登場することで混乱する人がいるので要注意です。

例えば、1.234という小数に対して「小数点以下第2位を四捨五入せよ」という指示が出た場合は小数点第2位を四捨五入して1.2となります。

※四捨五入の詳細はこちらの記事をご覧ください。

3:一次方程式と連立方程式

一次方程式とは例えば、5x-40=60や0.6x+42=0などです。

連立方程式とは例えば、

- a+b=40

- 50a+80b=2630

などです。

ここでは詳しい計算方法は割愛しますが、一次方程式と連立方程式はCUBICの問題を解く過程で必ず使用するのでできるようにしておきましょう。

※その他の方程式(二次方程式や不定方程式など)は不要です。

※詳しい計算方法についてはこちらの記事をご覧ください。

4:増加率の計算

例えば、ある文房具の料金が200円から250円に値上げされたとき、この料金の増加率(値上げ率)を自力で計算できますでしょうか?

増加率=(変化後の数値-変化前の数値)÷変化前の数値×100で計算できます。

なので、(250-200)÷200×100=25[%]となります。

数理では増加率の計算が必要な場面も登場するので、この計算方法も必ず覚えておいてください。

※増加率の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。

5:n進法の知識

n進法とはn個集まるごとに1つ上の位に進む位取りの仕組みのことです。

私たちが普段使用している数字は10の累乗ごとに位が

- 一の位(100)

- 十の位(101)

- 百の位(102)

- 千の位(103)

とあがっていくので、10進法と呼ばれています。

10進法は0、1、2、3、4、5、6、7、8、9の10個の数字で表現されます。

10進法があれば2進法や3進法、6進法など様々な進法(n進法)があります。

10進法を2進法に変換したり、2進法を3進法に変換したりすることも可能です。

具体的な変換方法は必ずこちらの記事を見てできるようにしておきましょう。

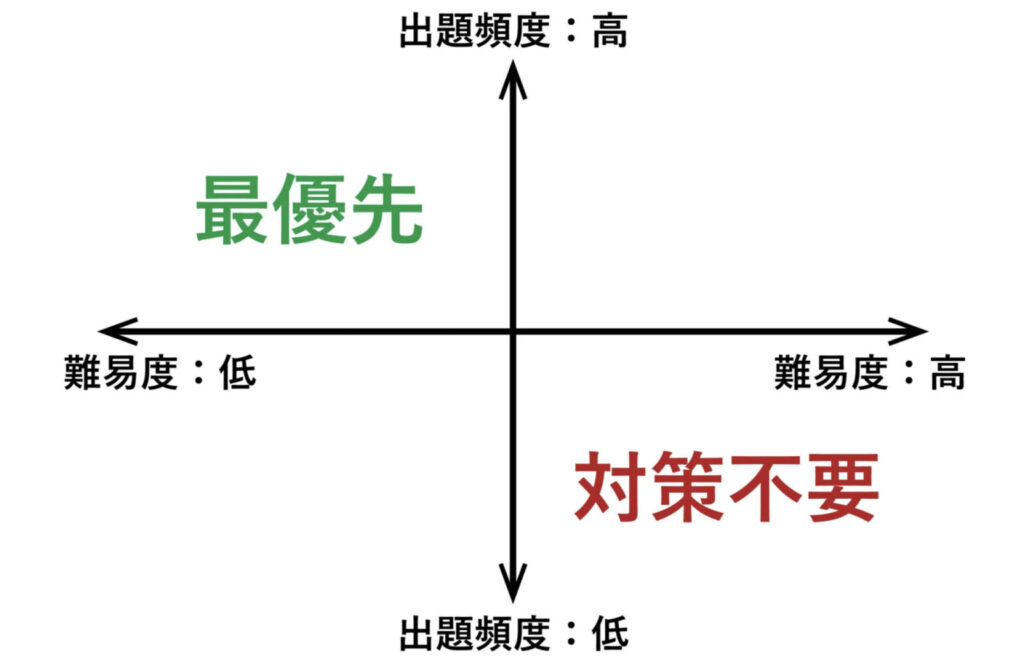

以上を頭に入れた上で、対策優先度が高い分野は以下のマトリクス図において「出題頻度が高いかつ難易度が低い」分野です。

逆に、「出題頻度が低いかつ難易度が高い」分野は対策不要です。

CUBICの数理で「出題頻度が高いかつ難易度が低い」分野は以下の6つです。

- 割合と比

- 損益算

- 濃度算

- 速度算

- 仕事算

- 図表の読み取り

上記の分野(濃度算を除く)はSPIの問題集で対策可能です。

※SPIでは濃度算が出題されないため、問題集によっては濃度算の対策ができないケースもあります。濃度算の対策はこちらの記事をぜひご活用ください。

現在販売されているCUBICの問題集(対策本)は講談社から出版されている『これが本当のWebテストだ!3』のみなので、上記の分野の対策を入念に行いたい場合は別途SPIの問題集を購入することをおすすめします。

論理

CUBICの論理では以下の分野から問題が出題されます。

- 方角

- 暗号

- 規則性

- 虫食い算

- 二語の関係

- 熟語の成り立ち

- 推論

このうち、対策すべきは暗号・二語の関係・熟語の成り立ちです。

この3つが最もコスパ良く対策を行えます。

まず暗号に関しては解法パターンがかなり限られているので、その解法パターンを頭に入れておけば正解できる可能性がグッと高まります。

解法パターンについてはこちらの記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

二語の関係は問題の内容(=どんな問題か?)だけ頭に入れておけば問題ありません。

例題は以下です。

【例題(二語の関係)】

AとBはある関係を持っている。CとDがAとBと同じ関係を持つようなDはどれか。

A:B=米:田

C:D=野菜:【 】

- 太陽

- 根菜

- 畑

- 料理

- 食事

- ビタミン

【解答&解説】

正解は3・・・(答)です。

米:田の関係は「米は田で採れる」です。野菜は畑で採れるので、答えは3となります。

論理の試験が始まって、二語の関係が出題された場合は問題文(「AとBはある関係を持っている。CとDがAとBと同じ関係を持つようなDはどれか」)を読まずに回答するようにしてください。

CUBICは試験時間がかなりタイトなテストなので、定型問題の問題文を読む時間がもったいないです。

熟語の成り立ちも同様です。以下の例題を見て、問題の内容(=どんな問題か?)を事前に頭に入れておいてください。

【例題(熟語の成り立ち)】

次の1〜6は、それぞれ異なるルールでまとめられた熟語のグループである。次の熟語がどのグループに属するか答えよ。

非売

- 青空、短文、高熱、白雲

- 天変、自転、氷解、私選

- 無料、不純、否定、未来

- 愛好、帰還、離散、収入

- 硬軟、大小、長短、去就

- 就職、観劇、作曲、読書

【解答&解説】

「非売」は「非」が「売」を打ち消しています。

つまり、前の漢字が後の漢字を打ち消す関係です。

同じ関係の選択肢は3・・・(答)となります。

CUBICの論理については「CUBICの論理を例題で徹底解説!WEBテスト受検者は必ずチェックしておこう」で詳しく解説しているので、興味がある人はぜひ合わせてご覧ください。

以上